前言

该文是由武汉同济医院检验科与谱度众合(武汉)生命科技有限公司合作发表于The FEBS Journal上的新冠肺炎相关的蛋白质组学文章,其中谱度众合韩强强博士为该文章的共同作者。

2019年冠状病毒病(COVID-19),简称新冠肺炎,是由严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)引起的急性传染病,自爆发以来严重威胁着全球公共卫生事业。高达10-20%的新冠肺炎患者会因免疫功能障碍和细胞因子失调而患上严重的肺部疾病。本文通过运用定量蛋白质组学方法揭示了新冠肺炎危重患者支气管肺泡灌洗液的蛋白质组变化,筛选出了一些可能作为新冠肺炎蛋白标志物或治疗靶点的蛋白,同时也为新冠相关的抗炎药物研究和宿主反应的分子机制探索提供了新的信息。

人物介绍

程黎明 原文通讯作者 专业职称:教授 主任医师

从事临床生化检验医师工作十余年,2011.5至2012.5在美国弗雷德哈钦森癌症研究中心任访问学者1年。研究方向为生物标志物的临床及实验研究,主持国家自然科学基金2项,以第一作者和通讯作者(含共同通讯作者)发表SCI论文20余篇。参与编写人卫版“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《临床生物化学检验技术》。

曾浩龙 原文第一作者

生物化学博士,毕业于武汉大学生命科学学院,现任职于武汉同济医院检验科,助理研究员,主持国家自然科学基金一项,长期从事质谱相关的临床检测方法开发与临床研究,以第一作者或通讯作者在Clinical Infectious Diseases等期刊发表SCI论文近20篇。

韩强强 原文共同作者

生物化学博士,毕业于武汉大学生命科学学院,谱度众合(武汉)生命科技有限公司联合创始人,在蛋白质组学及生物质谱领域拥有11年专业积淀,先后在不同科研机构建立了3个基于质谱技术的蛋白质组学平台,具有极其丰富的液质联用实战经验和科技服务培训经验。

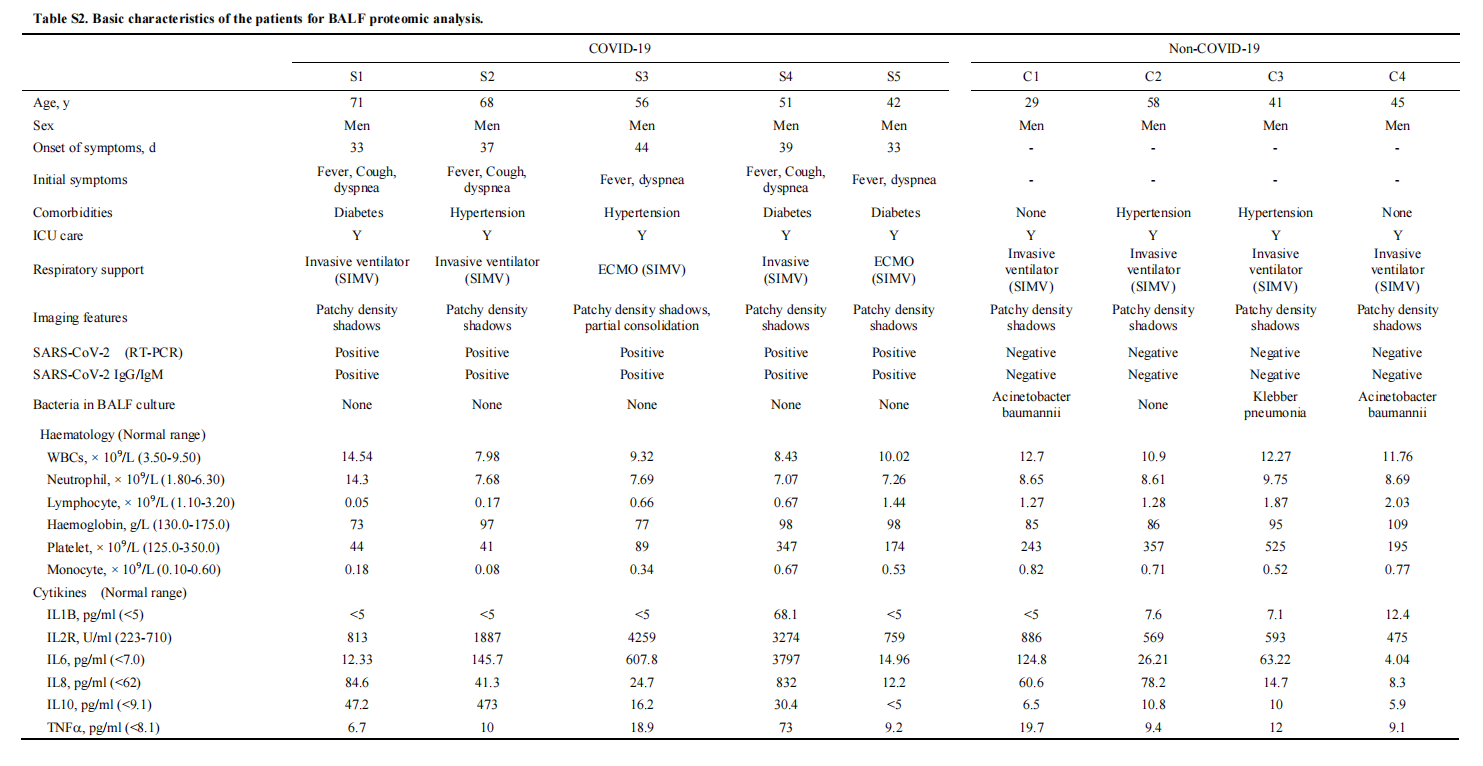

实验思路

研究团队共采集5名新冠肺炎危重患者和4名非新冠肺炎患者的支气管肺泡灌洗液(BALF)样本,运用定量蛋白质组学分析两组样本间的蛋白质组变化。随后在39例新冠肺炎患者和健康对照组血清中对关键蛋白进行验证。

结果一:新冠肺炎危重患者BALF蛋白质组变化及相关通路分析

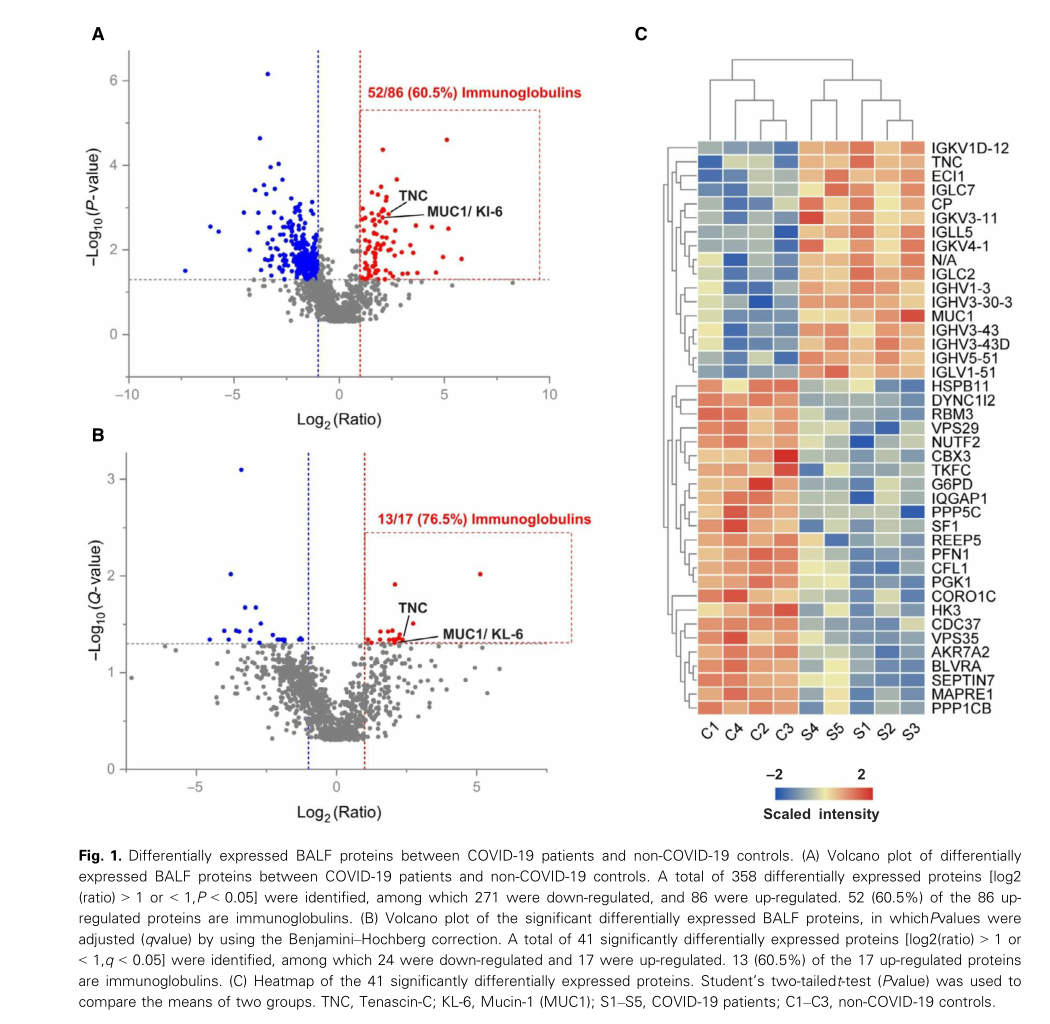

(Figure 1)

(Figure 2)

共定量到1140个蛋白质,其中357个蛋白质在新冠肺炎组和非新冠肺炎组之间差异表达(Fig. 1A)。为了控制差异表达蛋白的错误发现率,将p值通过本杰米尼·霍奇伯格(Benjamini Hochberg)校正后获得q值,最终鉴定到41个差异蛋白在两组间表现出显著差异,其中24个差异蛋白表达下调,17个表达上调(Fig. 1B)。在17个上调的蛋白中,除13个免疫球蛋白外,4个上调的蛋白分别为促炎细胞因子TNC、细胞外因子MUC1/KL-6、铜蓝蛋白(CP)和线粒体蛋白ECI1。

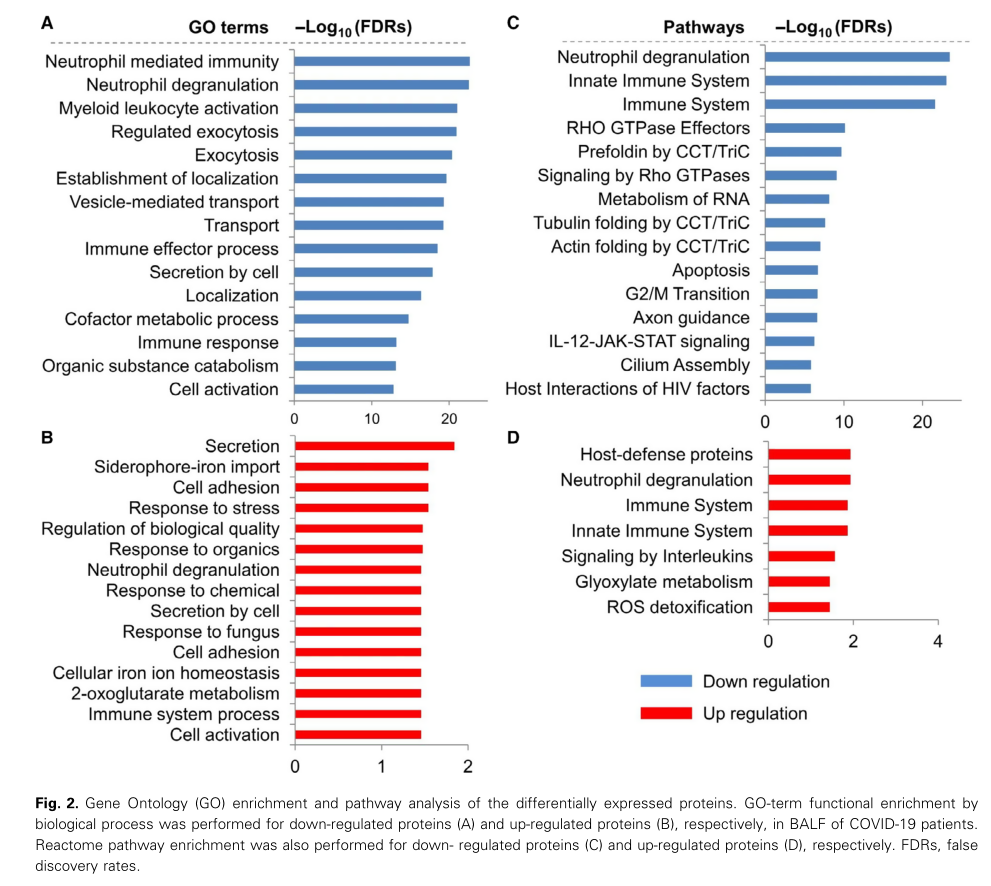

对差异表达的BALF蛋白进行了基因本体(GO)富集(Fig. 2A,B)和pathway分析(Fig. 2C,D)。GO分析显示,上调的差异蛋白主要与 “铁载体-铁进入细胞”、“细胞粘附”和“应激反应”这些生物学过程相关。Pathway分析发现 “宿主-防御蛋白”、“白细胞介素信号”和“活性氧解毒作用”通路也有所上调。

(Figure 3)

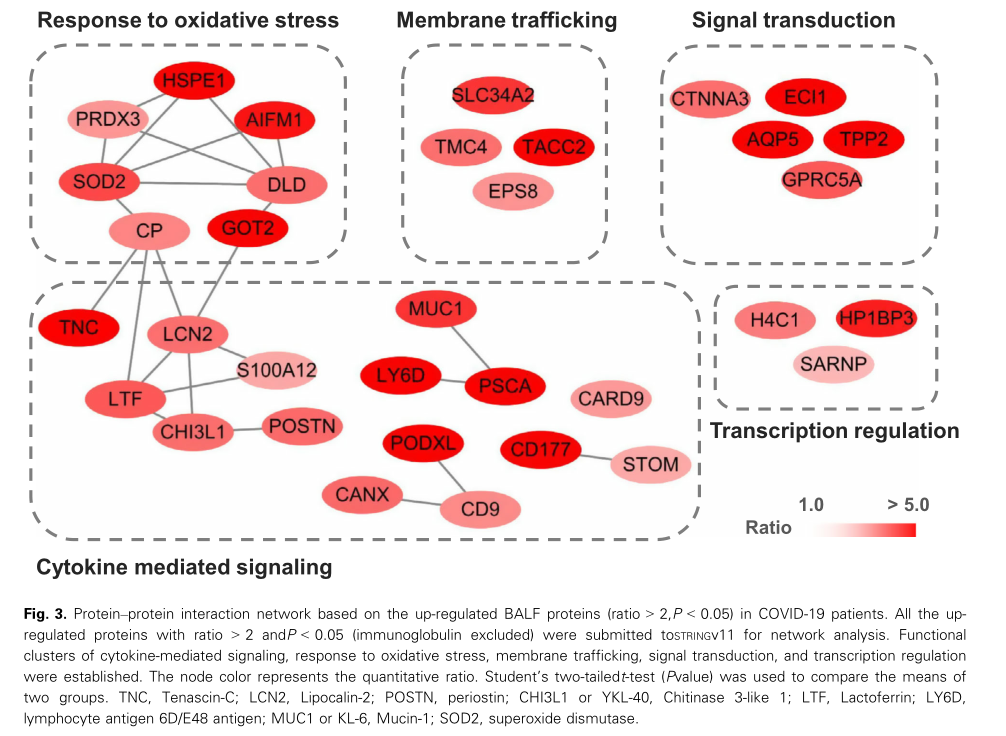

运用STRING数据库和UniProt功能注释对BALF差异蛋白进行蛋白互作网络(PPI)分析,如(Fig. 3)所示上调的信号网络包括“细胞因子介导的信号转导”、“氧化应激反应”、“膜转运”、“信号转导”和“转录调节”。这与GO和pathway富集分析的结果一致。

结果二:新冠肺炎患者血清TNC和KL-6水平升高

(Figure 4)

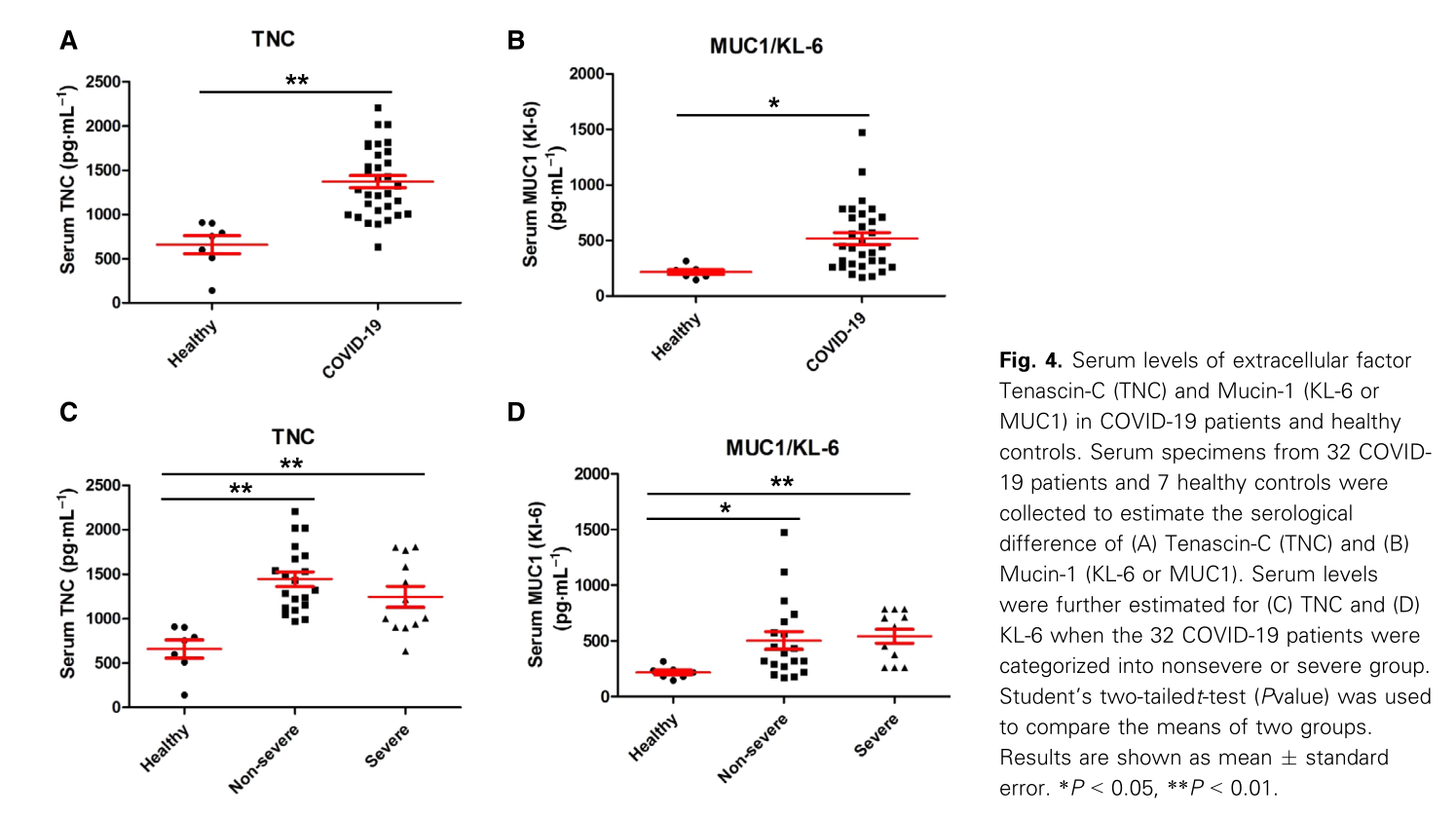

研究团队收集了32例新冠肺炎患者和7名健康对照者的血清标本,并评估了TNC和KL-6的血清学变化。结果表明,新冠肺炎患者血清TNC和KL-6水平均显著高于健康对照组(Fig. 4A,B),与其在肺泡灌洗液的变化相一致。按“新型冠状病毒肺炎诊疗指南”将新冠肺炎患者分为非重症和重症两组时,TNC和KL-6在不同组间的血清差异均较小(Fig. 4C,D)。这表明TNC和KL-6这两种蛋白在新冠肺炎中可能具有诊断和治疗价值。

总结

本文实验思路清晰简单。运用定量蛋白质组学揭示新冠肺炎重症患者支气管肺泡灌洗液的蛋白质组学特征,比较新冠肺炎与对照样品间的蛋白质组差异。之后一方面通过生物信息学方法探索新冠肺炎相关的分子机理,另一方面通过另一个血液样本队列的ELISA定量检测,验证关键差异蛋白作为潜在生物标志物或治疗靶标的价值。

这两方面的结果也是目前临床蛋白质组学研究最重要的两个方向。前者进一步延伸,通常是通过细胞或动物模型中的生化或分子实验,对相关临床问题的分子机制做更深入和完善的探索和解析;后者进一步延伸,则通常是通过临床建模和更大队列的验证,确认新的用于诊断或预测的分子标志物及其模型的有效性和临床应用价值。